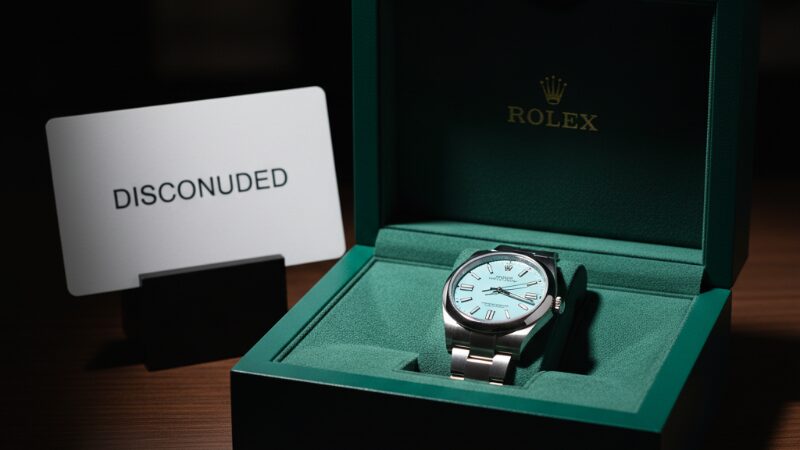

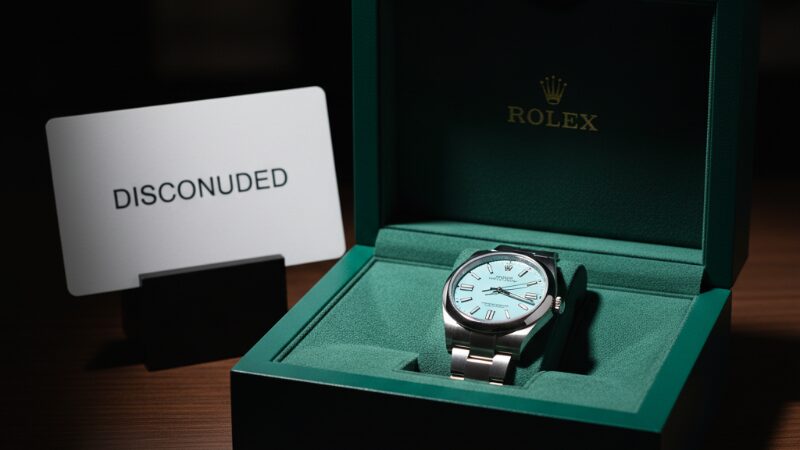

ロレックスのエントリーモデルとして、長年多くの時計愛好家に親しまれてきたオイスターパーペチュアル。しかし、その常識は2020年を境に完全に覆されました。現在、一部のモデルは定価の何倍もの価格で取引されるという、異常とも言えるオイスターパーペチュアルの高騰を見せています。

一体、なぜこれほどの人気が集中し、他のプロフェッショナルモデルをも凌駕するほどの資産価値を持つに至ったのでしょうか。その象徴が、鮮やかなターコイズブルーの文字盤です。定価からは到底想像もつかない数百万円という価格へと、瞬く間に跳ね上がりました。

さらに、生産終了の話題が人気絶頂のタイミングで市場を駆け巡り、価格高騰に激しく拍車をかけました。最近では、遊び心あふれる「セレブレーションモチーフとは一体何か?」という新たな疑問も生まれるなど、その一挙手一投足が時計愛好家や投資家の熱い視線を集め続けています。

果たして、この現象は一過性のバブルなのでしょうか。それとも、新たな価値基準が確立されたのでしょうか。この記事では、オイスターパーペチュアル高騰の背景にある5つの核心的要因を、市場の生きたデータとロレックスの深遠な戦略から徹底的に分析・解明していきます。

- オイスターパーペチュアルの現在の驚くべき市場価格

- 価格高騰の引き金となった5つの具体的な要因

- 生産終了モデルが持つ特別な資産価値とその理由

- この高騰がバブルか否か、そして今後の価格動向の予測

この記事を最後まで読めば、オイスターパーペチュアルの価格高騰の裏に隠された複雑な力学を完全に理解し、今後の資産戦略を立てる上で、他人に流されない確かな指針を得ることができるでしょう。

オイスターパーペチュアル高騰はなぜ?資産価値を左右する5つの要因

かつての「入門機」という穏やかな評価から、今や「投機対象」という熱狂の渦中へ。オイスターパーペチュアルの立ち位置をこれほどまでに劇的に変えた価格高騰の背景には、単なる人気や流行という言葉では到底片付けられない、複数の要因が複雑かつ精緻に絡み合っています。ここでは、その核心を突く5つの要因を、一つずつ丁寧に解き明かしていきます。

異常な価格推移!現在の市場相場

現在のオイスターパーペチュアルの市場価格が「異常」であるという表現は、決して誇張ではありません。特に2020年に発表された特定のカラーダイヤルは、二次流通市場において、もはや投機的な様相を呈するほどの驚異的なプレミアム価格で取引されています。この現象を具体的に理解するため、まずは実際の数字を見ていきましょう。

下の表は、特に人気の高いモデルの2022年時点の定価と、2024年〜2025年初頭の二次流通市場におけるおおよその価格帯を比較したものです。「プレミアム」とは、定価に対して二次流通市場での価格がどれだけ上乗せされているかを示す倍率であり、この数値が高いほど市場での人気と希少性が高いことを意味します。

| モデル (Ref.) | 文字盤カラー | 生産状況 | 2022年時点の定価(概算) | 二次流通市場価格帯 | 定価に対するプレミアム |

|---|---|---|---|---|---|

| OP 41 (124300) | ターコイズブルー | 2022年生産終了 | 723,800円 | 350万円~420万円 | 約4.8倍~5.8倍 |

| OP 41 (124300) | イエロー | 2022年生産終了 | 723,800円 | 220万円~280万円 | 約3.0倍~3.9倍 |

| OP 36 (126000) | ターコイズブルー | 生産中 | 874,500円 | 240万円~290万円 | 約2.7倍~3.3倍 |

| OP 41 (124300) | グリーン | 生産中 | 980,100円 | 140万円~180万円 | 約1.4倍~1.8倍 |

- 最も衝撃的なのは、41mmのターコイズブルー(Ref. 124300)です。2022年に生産終了したこのモデルは、2022年時点の定価が約72万円であったにも関わらず、市場の熱狂がピークに達した時期には極めて高額で取引されました。現在も依然として定価の5倍前後という驚異的な水準を維持しています。これは、ステンレス製のデイトナやGMTマスターIIといった、ロレックスの頂点に君臨するプロフェッショナルモデルに匹敵、あるいはそれを凌駕するほどのプレミア率です。

この価格高騰は41mmだけにとどまりません。36mmや31mmといった他のサイズでも、ターコイズブルーやイエロー、コーラルレッドといった生産終了カラーは軒並み高いプレミアムを維持しており、この現象が特定のモデルだけでなく、「2020年発表のカラーダイヤル」というカテゴリ全体に対する市場の熱狂であることを示しています。

これらの具体的な数字は、現在のオイスターパーペチュアル市場が、もはや単なる需給のバランスの問題ではなく、コレクターズアイテムとしての価値、そして投機的な資金が入り混じった、極めて特殊な状況下にあることを明確に物語っているのです。

MOMOMO

MOMOMOかつてはエントリーモデルだった

現在の熱狂的な市場価格からは到底想像できませんが、ほんの数年前、2020年のモデルチェンジが行われるまで、オイスターパーペチュアルは「ロレックスの良心」とも言うべき、堅実で信頼性の高い「入門機」としての立ち位置を確立していました。

その最大の理由は、究極のシンプルさにありました。デイトジャストのような日付表示も、サブマリーナーのような回転ベゼルも持たない、時・分・秒を示す3針のみの構成。これは、1926年に誕生した世界初の防水腕時計「オイスター」のDNAを最も純粋に受け継ぐ、ロレックスの原点とも言えるデザインでした。

このシンプルな機能性が、複雑機構を持つ他のモデルに比べて製造コストを抑え、結果として比較的手頃な価格設定を可能にしていたのです。

- 当時の購入者層は、現在の投機的なバイヤーとは全く異なりました。彼らは主に「人生で最初の本格的な機械式時計としてロレックスを選びたい」と考える人々や、「派手さはないが、どんな場面でも使える信頼性の高い一本が欲しい」と願う実用性を重んじるユーザーでした。

- 当時の時計フォーラムを覗けば、「ファーストロレックスならOP(オイスターパーペチュアル)かEX1(エクスプローラーI)で悩む」といった書き込みが数多く見られ、まさにロレックスの世界への入り口として機能していたことがわかります。

もちろん、価格が手頃だからといって、その品質や信頼性が他のモデルに劣るわけでは決してありません。堅牢なオイスターケースによる高い防水性、そして着用者の腕の動きで自動的にゼンマイが巻き上げられる高効率な自動巻機構「パーペチュアル」。これらロレックスの根幹をなす発明は、すべてオイスターパーペチュアルに搭載されており、その本質的な価値はプロフェッショナルモデルと何ら変わるものではなかったのです。

この「手の届きやすい価格」と「本質的な高品質」の共存こそが、オイスターパーペチュアルの最大の魅力でした。そして、この「信頼性が高く、幅広い層に支持される高品質な入門機」という揺るぎない評価が強固な土台として存在していたからこそ、後述する複数の要因が重なった際に、これほどまでの爆発的な需要を生み出す完璧な下地となったのです。

要因1:世界的なマクロ経済の変化

オイスターパーペチュアルの高騰は、時計そのものの魅力だけで引き起こされたわけではありません。その背景には、2020年前後から世界を覆った未曾有の経済的・社会的変化、いわば抗いがたい潮流としての「パーフェクトストーム」が存在します。

パンデミックが引き起こした「代替消費」と「余剰資金」

2020年初頭から世界を席巻した新型コロナウイルスのパンデミックは、人々の消費行動を根底から変えました。ロックダウンや移動制限により、旅行、外食、イベントといった「体験型消費」にお金を使う機会が強制的に奪われました。

その結果、行き場を失った可処分所得が、高級品、特に後々まで価値が残る「実物資産」へと向かう「代替消費」の動きが加速しました。中でもロレックスは、その圧倒的なブランド力と他の追随を許さない換金性の高さから、理想的な投資対象として白羽の矢が立ったのです。

「腕に着ける資産」としての腕時計

この流れをさらに増幅させたのが、世界各国の中央銀行による大規模な金融緩和策です。市場に供給された莫大な資金は、株価を押し上げる一方で、伝統的な金融資産へのインフレ懸念と将来不安をもたらしました。

賢明な投資家たちは、資産防衛のためにポートフォリオの多様化を急ぎ、価値が希釈されにくい有形資産、すなわち金や不動産、そして高級時計に資金をシフトさせました。この文脈において、ロレックスは単なる嗜好品ではなく、「世界共通の価値を持つ、腕に着ける資産」としての側面を急速に強めていったのです。

- さらに、日本市場に特有の要因として持続的な円安が挙げられます。例えば、1ドル110円の時には約27,000ドルだった300万円の時計が、1ドル150円になると20,000ドルで購入できてしまいます。この為替差を利用しようとする海外のバイヤーやブローカーが日本市場に殺到し、国内の在庫が海外へ大量に流出。結果として日本国内での供給不足が極度に深刻化し、国内の二次流通市場の価格を国際水準まで一気に引き上げる強力な要因となりました。

これらのマクロ経済的要因が複雑に絡み合い、高級時計市場全体に前例のないほどの資金を流入させる巨大な追い風となりました。オイスターパーペチュアルの高騰は、この世界的な潮流の最も象徴的な受益者の一つとなったのです。

要因2:ロレックスの巧みな価格戦略

世界的なマクロ経済の変化という追い風を、最大限に活用したのが、ロレックスの長期的視点に立った極めて巧みな価格戦略です。

継続的な定価改定による価値の底上げ

ロレックスは2020年以降、ほぼ毎年のように定価改定を実施してきました。2020年元日、2021年8月、2022年元日、2022年9月、2023年元旦、2023年9月、2024年元旦、2024年6月といった頻度で、着実に定価を引き上げてきたのです。

例えば、オイスターパーペチュアル36のRef.116000は、2020年時点で定価566,500円(税込)でしたが、2024年時点では後継モデルのRef.126000が874,500円(税込)と、わずか4年間で約1.5倍になっています。

- この継続的な定価改定には、単なる製造コストの転嫁以上の戦略的な意図があります。定価が上昇すれば、それに連動して二次流通市場の価格も引き上げられ、既存の所有者にとっては資産価値が維持・向上するという好循環が生まれます。

- また、定価改定は「今買わなければ、次はもっと高くなる」という購買心理を巧みに刺激し、需要をさらに喚起する効果もあります。

意図的な供給制限による希少性の演出

ロレックスのもう一つの巧みな戦略が、意図的な供給制限です。オイスターパーペチュアルに限らず、ロレックスの多くの人気モデルは、正規店での入手が極めて困難な状況が続いています。

実は、ロレックスには十分な生産能力があるという見方も存在します。にもかかわらず供給を絞り続けるのは、希少性を演出し、ブランド価値を守るためです。「簡単には手に入らない」という状況こそが、ロレックスへの渇望を生み出し、ブランドの神話性を維持する原動力となっているのです。

この供給制限により、正規店で購入できなかった潜在顧客が二次流通市場に流入し、結果として市場価格が定価を大きく上回る状態が常態化しました。ロレックスは、この市場メカニズムを熟知した上で、絶妙なバランスで供給量をコントロールしているのです。

要因3:2020年の革新的なモデルチェンジ

2020年のモデルチェンジは、オイスターパーペチュアルにとって単なるデザイン変更ではなく、その本質的な性能を大きく引き上げる革新的なアップデートでした。

プロフェッショナルモデルと同等のムーブメント搭載

最も重要な変更点は、ムーブメントのアップグレードです。新世代のオイスターパーペチュアルには、サブマリーナーやデイトジャストと同じ最新鋭のキャリバー3230が搭載されました。

- パワーリザーブ70時間:従来モデルの約48時間から大幅に向上し、週末に外しても月曜日まで動き続ける実用性を獲得

- クロナジーエスケープメント:ロレックス独自の脱進機により、高効率と耐磁性を両立

- パラクロム・ヘアスプリング:温度変化や衝撃に強く、高い精度を長期間維持

- 日差-2〜+2秒以内の精度:スイス公認クロノメーター規格を大幅に上回る高精度

この技術革新により、オイスターパーペチュアルはもはや性能面で「エントリーモデル」ではなくなりました。プロフェッショナルモデルと同等の心臓部を持ちながら、シンプルで洗練されたデザインを維持する。この「高性能×普遍的デザイン」という組み合わせが、幅広い層から支持される大きな理由となったのです。

要因4:市場を席巻したカラーダイヤル戦略

2020年のモデルチェンジで最も話題を集めたのが、ロレックスの保守的なイメージを覆す鮮やかなカラーダイヤルの導入でした。

ターコイズブルー・イエロー・コーラルレッドの衝撃

従来のロレックスは、ブラック、ホワイト、ブルーといった落ち着いたカラーが主流でした。しかし2020年、オイスターパーペチュアルに登場したのは、これまでのロレックスでは考えられなかった鮮やかなカラーバリエーションです。

- ターコイズブルー:「ティファニーブルー」とも称される爽やかで上品な水色

- イエロー:明るく陽気な印象を与える鮮やかな黄色

- コーラルレッド:温かみのあるサンゴのような赤色

- キャンディピンク:優しく甘いピンク色

- グリーン:ロレックスのコーポレートカラーを採用した深緑

新たな顧客層の開拓に成功

この大胆なカラー展開は、ロレックスに新たな風を吹き込みました。従来の時計愛好家だけでなく、ファッションやトレンドに敏感な若年層、女性、そしてSNS世代にまで訴求力を広げたのです。

特にターコイズブルーは、その美しさから瞬く間にSNSで拡散され、世界中のセレブリティや著名人が着用する様子がメディアで取り上げられました。結果として、既存の時計愛好家、資産運用を目的とする投資家層、そしてファッション・トレンド層という複数の需要層が一点に殺到する「需要のスタッキング」現象が発生したのです。

この多層的な需要こそが、オイスターパーペチュアルの価格を異常なまでに押し上げた最大の要因と言えるでしょう。

オイスターパーペチュアル高騰の今後と賢い購入・売却戦略

ここまで見てきた5つの要因により、オイスターパーペチュアルは驚異的な価格高騰を遂げました。では、この現象は今後どうなるのでしょうか。また、購入や売却を検討する際、どのような戦略が有効なのでしょうか。ここでは、生産終了モデルの特殊性、資産価値の比較、そして今後の展望について詳しく見ていきます。

ターコイズなど生産終了モデルの希少価値

市場の熱狂が最高潮に達していた2022年、ロレックスは時計業界を震撼させる、驚くべき一手を打ちます。カラーダイヤル戦略で圧倒的な成功を収めたはずの41mmのターコイズブルー、そして全サイズのイエロー、コーラルレッドを、市場導入からわずか2年という異例の短期間で生産終了としたのです。

通常の営利企業であれば、記録的なベストセラー商品の生産を最大限に拡大し、利益を追求するはずです。しかし、ロレックスは正反対の行動を選択しました。

この一見すると非合理的な経営判断こそ、彼らが単なる時計メーカーではなく、ラグジュアリーブランドの頂点に君臨する絶対王者であることの証左です。この決定は、短期的な売上機会を意図的に放棄する代わりに、「排他性」と「希少性」というブランドの核となる価値を守り、100年先を見据えた長期的なブランドエクイティを最大化するための、極めて高度で計算され尽くした戦略なのです。

- この生産終了のアナウンスにより、これらのモデルは単なる「人気の中古時計」から、二度と正規店では手に入らない「生産数が確定した有限のコレクターズアイテム」へと瞬時にその性質を変貌させました。意図的に生み出されたこの絶対的な希少性が、これらのモデルの資産価値を確固たるものにし、長期的に高いプレミアム価格が維持されることを事実上保証したのです。

ロレックスは、最も成功したプロダクトを自らの手で切り捨てることで、市場に強烈なメッセージを送りました。それは、「ロレックスとは、たとえ人気があっても、誰もが簡単に手に入れられる存在であってはならない」というブランドの哲学そのものです。この哲学こそが、顧客の尽きることのない渇望感を生み出し、ロレックス神話を支え続ける根源となっているのです。

「セレブレーションモチーフ」の特殊な立ち位置

生産終了となった鮮やかなカラーダイヤルへの、遊び心あふれるオマージュ(敬意)として2023年の新作発表会で登場し、市場の注目を一身に集めたのが「セレブレーションモチーフ」ダイヤルです。

この文字盤は、生産終了となり伝説的な存在となったターコイズブルーの美しいラッカーを背景に、2020年に登場したキャンディピンク、イエロー、コーラルレッド、グリーンの各色を大小さまざまな大きさの泡(バブル)として散りばめた、ユニークで祝祭感あふれるデザインです。その独創的な見た目から、発表直後から賛否両論を巻き起こしましたが、同時に強烈な個性を放っていました。

わずか約2年という、極端に短い生産期間

しかし、市場を真に驚かせたのは、そのデザインだけではありませんでした。なんとこの「セレブレーションモチーフ」も、2025年の新作発表に伴い、わずか約2年という極端に短い生産期間でその姿を消したのです。

- わずか2年で終了したターコイズ達さえも「短命」と言われた中で、それと同等の約2年での生産終了。これは、このモデルを即座に極めて特殊なコレクターズアイテムへと昇華させました。そのユニークなデザインと絶対的な希少性が組み合わさることで、将来的に大きな価値の上昇が期待される存在となっています。事実、市場価格は既に330万円を超える水準に達しており、そのポテンシャルの高さをはっきりと物語っています。

ロレックスは、成功したモデルを短期間で廃盤にするというパターンを意図的に繰り返すことで、市場全体に「いつなくなるか分からない」という健全な緊張感と切迫感を与え、ブランドへの関心と需要を継続的に喚起し続けているのです。セレブレーションモチーフは、その戦略を最も象徴するモデルの一つと言えるでしょう。

他のロレックスモデルとの資産価値比較

一連の巧みな戦略の結果、オイスターパーペチュアルの資産価値は、ロレックスの厳格なヒエラルキーにおける従来の立ち位置を完全に覆し、劇的な「下剋上」を果たすに至りました。

その客観的な証拠として、時計市場調査によるリセールバリュー(換金率=二次流通市場価格÷定価)の分析は、衝撃的な内容を示しています。

- オイスターパーペチュアル 36 ターコイズ(Ref. 126000)の換金率は、市場調査によると極めて高い水準を記録。これは、長年「リセールキング」として時計界の王座に君臨してきたステンレススチール製のコスモグラフ デイトナに肉薄し、同じく入手困難な人気モデルであるGMTマスターIIを上回る事例も見られるという、数年前には誰も想像し得なかった快挙を成し遂げています。

もちろん、絶対的な取引価格では、依然としてデイトナや他の貴金属モデルが上回ります。しかし、「定価に対してどれだけ価値が上昇したか」という投資的な指標においては、オイスターパーペチュアルは今や、他のどのプロフェッショナルモデルにも引けを取らない、正真正銘のトップティアに属していると言えます。

かつての「堅実なエントリーモデル」が、今やロレックスの中で最も資産価値の高いモデルの一つとして評価されている。この事実こそが、オイスターパーペチュアル市場に起こった巨大なパラダイムシフトを、何よりも雄弁に物語っているのです。

今後の価格はどうなる?専門家の見解

では、この熱狂的な価格高騰は今後も継続するのでしょうか。それとも、一部で囁かれるように、いわゆる「バブル崩壊」のリスクはないのでしょうか。

確かに、世界的な金融引き締めや地政学的リスクの高まりを受け、2022年春頃をピークとした異常なまでの投機熱は沈静化し、市場は若干の価格調整(下落)を経験しました。しかし、これを本格的な「バブル崩壊」の序章と見る専門家は少数派です。

大方の見方は、市場が熱狂のフェーズを終え、大幅に切り上がった新たな価格帯で安定化する「ニューノーマル(新常態)」へ移行したというものです。

価格を下支えする強固なファンダメンタルズ

その最大の理由は、これまで繰り返し見てきた価格高騰の根本的な要因が、調整後もなお、極めて強固に存在し続けているからです。

- 揺るぎないブランドの強さ:ラグジュアリー業界の頂点に立つロレックスの地位と、それに伴う世界的な需要は盤石です

- 厳格に管理された供給:ロレックスが市場の需要に応えるために、アイコニックなモデルを大幅に増産する兆候は一切見られません

- 確定したコレクター需要:特に生産終了モデルは、市場に存在する個体の総量が確定しており、その価値は時間と共に高まることはあっても、暴落するとは考えにくいです

もちろん、世界経済全体の動向によって、今後も短期的な価格のアップダウンはあり得るでしょう。しかし、これらの強力なファンダメンタルズが市場を下支えしている限り、かつての定価に近い水準まで戻るような大幅な価格暴落の可能性は極めて低いと考えられます。市場は「根拠なき熱狂」の段階を終え、新たな価値基準の上で、より成熟した段階に入ったと言えるでしょう。

賢い購入タイミングと売却の見極め方

このような成熟期に入った市場状況を踏まえ、オイスターパーペチュアルの購入や売却を検討する際には、これまでとは全く異なる、より戦略的な視点が不可欠となります。

購入を検討する場合

まず大前提として認識すべきは、これらのモデルを「エントリーレベル」の価格帯で手に入れる機会は、完全に、そして永久に失われたということです。現在の購入は、趣味の時計探しというよりも、明確な意図を持った「資産ポートフォリオの一部」としてのアプローチが必要になります。

- 将来的な価値上昇、すなわちキャピタルゲインを最大化したいのであれば、投資対象は生産が終了した希少モデル(41mmターコイズ、イエロー、コーラルレッド、そしてセレブレーションモチーフ)に焦点を絞るべきです。その際、オリジナルの箱、国際保証カード、取扱説明書、タグ、余りコマなどがすべて揃った「フルセット」であること、そして時計本体に傷やポリッシュ(研磨)の痕跡がない良好なコンディションであることは、交渉の余地のない絶対的な必須条件となります。これらが一つでも欠けていると、将来の売却価格に数十万円単位の差が生じる可能性があります。

売却を検討する場合

2022年の熱狂的なピークを知っていると、現在の価格に物足りなさを感じるかもしれません。しかし、価格は依然として定価を大幅に上回る高値で安定しているため、慌てて売却する必要は全くないでしょう。

特に供給量が確定している生産終了モデルは、その希少性から長期的な資産として保有し続けることも、非常に有効な戦略です。「急いで売る必要がない」という余裕こそが、これらの時計が持つ資産価値の証左でもあります。

- 一方で、グリーンダイヤルのような現在も生産が継続されている人気モデルについては、将来的に生産終了が発表された場合、その直後に価格が急騰する可能性があります。そのタイミングを見極めることが、売却益を最大化する鍵となりますが、これはあくまで憶測に過ぎず、常に市場の最新情報にアンテナを張っておく必要があります。

いずれの立場にせよ、感情的な判断は禁物です。信頼できる複数の専門店の買取・販売価格を定期的にチェックし、客観的なデータに基づいて冷静に判断することが、最も重要な成功要因となります。

総括:オイスターパーペチュアル高騰の本質と今後の価値

今回は、ロレックス オイスターパーペチュアルがなぜこれほど劇的な価格高騰を遂げたのか、その背景にある5つの要因と今後の展望を多角的に解説しました。この現象は、単なる偶然や流行ではなく、マクロ経済の大きな潮流と、ロレックスの深遠なブランド戦略が完璧に交差した結果であることがお分かりいただけたかと思います。

- オイスターパーペチュアルはかつて50~60万円台で購入可能なロレックスの入門機だった

- 現在の市場価格は定価の数倍に達し、特に生産終了した41mmターコイズは異常な高騰を見せている

- 高騰の背景にはコロナ禍における世界的な金融緩和と、代替資産としての高級時計への資金流入がある

- 腕時計が「腕に着ける資産」として、富裕層や投資家の新たな投資対象になったことが大きい

- ロレックスによる意図的な生産制限と、市場心理を巧みに利用した継続的な定価改定が価格を押し上げている

- 2020年のモデルチェンジで、心臓部がサブマリーナーと同じ最新ムーブメントCal.3230に向上した

- この技術革新により、オイスターパーペチュアルはもはや性能面で「エントリー」ではなくなった

- 鮮やかなカラーダイヤルの導入が、従来の時計愛好家以外の新たなファッション・トレンド層を惹きつけた

- 既存層、投資家層、新規層という複数の需要が一点に殺到する「需要のスタッキング」現象が発生した

- 最も人気が出たターコイズ等を、発売からわずか2年という異例の短期間で生産終了させ、意図的に希少化した

- この「ベストセラーを切り捨てる」という行為こそが、ロレックスの高度なブランド戦略の神髄である

- 後継の「セレブレーションモチーフ」もわずか約2年で生産終了となり、希少価値がさらに高まっている

- 資産価値を示す換金率では、デイトナに匹敵するロレックストップクラスのレベルにまで到達した

- 現在の高価格は一過性のバブルではなく、新たな価値基準として定着する「ニューノーマル」の可能性が高い

- 今後の購入は、生産終了モデルに的を絞り、付属品完備の個体を選ぶ本格的な資産購入となる

今回は、ロレックス オイスターパーペチュアルがなぜこれほどまでに高騰しているのか、その理由と資産価値について、5つの主要な要因から詳しく解説しました。単なる人気や流行という言葉だけでは説明できない、世界的なマクロ経済の変化、ロレックスの深遠なブランド戦略、そして製品自体の革新的な進化が複雑に絡み合った「パーフェクトストーム」であったことがお分かりいただけたのではないでしょうか。

ロレックスの資産価値や、他の人気モデルの市場動向についてさらに深く知りたいと思われた方には、ロレックス市場全体を分析した関連記事も参考になるでしょう。

デイトナやサブマリーナーといった他のプロフェッショナルモデルの価格動向も交え、ロレックスというブランド全体の資産性について、また異なる視点から詳しく解説しています。

また、高級時計投資の全体像にご興味がおありでしたら、他のブランドも含めた市場トレンドをまとめた記事にも興味を持たれるかもしれません。